Poèmes

antiques, Leconte de Lisle, 1852 / 1858 / 1874 / 1886

|

||

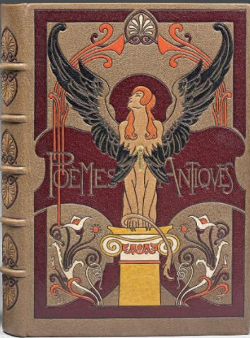

Paris, Société des Amis des Livres, 1908. Illustrations de Maurice Ray. La reliure est plus tardive, de Marcelin Lortic, 1924, elle reproduit la page de garde du livre. |

Un recueil manifeste et ses transformations

Leconte

de Lisle, qui a abandonné ses prénoms, a 34 ans lorsqu'il publie

son

premier recueil de poèmes. Le petite histoire rapporte que ce fut par

accident. L'éditeur (Marc Ducloux) ayant égaré sa traduction de l'Iliade, accepta, pour compenser, de

publier un recueil dont le poète, bien plus tard, en 1891, dira

à Jules Huret

qu'il avait dormi pendant sept ans dans un tiroir. Ce qui est sans

doute fort exagéré car il est peu probable que le recueil ait déjà été

prêt en 1845, alors qu'il arrivait à peine à Paris. |

|||

| Le recueil était précédé d'un

avant-propos non titré (Leconte de Lisle ne voulait

pas entende parler de "préface"), véritable manifeste qui donnait

brutalement congé

aux deux lignes de force du romantisme: le lyrisme et l'engagement,

puisqu'il commençait ainsi : "Ce livre est un recueil d'études, un

retour réfléchi à des formes négligées ou peu connues. Les émotions

personnelles n'y ont laissé que peu de traces ; les passions et les

faits contemporains n'y apparaissent pas." Commencer en employant les

mots "études" et "réfléchi", mettre l'accent sur les "formes", c'était

prendre le contrepied de l' "inspiration" ; congédier "émotions",

"passions" et "contemporain", c'était rompre avec une poésie de

l'épanchement, et de l'engagement, qui avait marqué toute la première

moitié du XIXe

siècle. Le poète en appelait à une nouvelle poésie ou, à tout le moins, à la création des conditions d'apparition d'une nouvelle poésie grâce à la collaboration de l'art et de la science : "L'art et la science, longtemps séparés par suite des efforts divergents de l'intelligence, doivent donc tendre à s'unir étroitement, si ce n'est à se confondre. L'un a été la révélation primitive de l'idéal contenu dans la nature extérieure ; l'autre en a été l'étude raisonnée et l'exposition lumineuse." (p. XV) La provocation est passée si peu inaperçue qu'en 1855 Maxime du Camp rétorque par des Chants modernes où il exalte les inventions techniques les plus récentes, ce qui, en retour, entraîne la rédaction d'un texte servant de préface à Poèmes et poésies publiés la même année qui insiste de nouveau sur les "leçons" que peut donner l'art antique à des temps de décadence artistique. Leconte de Lisle y affirme que "La poésie est trois fois générée : par l’intelligence, par la passion, par la rêverie. L’ intelligence et la passion créent les types qui expriment des idées complètes ; la rêverie répond au désir légitime qui entraîne vers le mystérieux et l’inconnu" et conclut que seule la rêverie est restée, ce qui donne un art qui, non seulement manque de ressort, mais se révèle incapable de créer des types, des figures idéales incarnant des idées, comme Antigone ou Pénélope ; en s'embourbant dans les marécages de la confidence personnelle, la poésie a perdu sa vocation : dire l'homme et le monde. En 1858 (Poulet-Malassis éditeur), Poèmes antiques connaît une nouvelle édition, à l'identique, hormis la disparition de l'avant propos. Le recueil est complété par des "poèmes et poésies" de 1855, amputés eux aussi de leur préface (27 textes) et de "Poésies nouvelles" (11 textes). Dans cette édition, un certain nombre de poèmes sont dédicacés, par exemple "La fontaine aux lianes" qui l'est à son frère Alfred (dans l'édition de 1852, ce n'était pas le cas). L'édition de 1874 refond entièrement l'organisation du recueil, en redistribuant un certain nombre des textes de 1858 (10 sur 27 / 6 sur 11 des "poésies nouvelles") à l'intérieur du recueil de 52, en subdivisant l'ensemble en quatre parties : Les poèmes antiques proprement dit, puisque cette partie est sans titre (44 poèmes mais "Etudes latines" est composé de 18 petites pièces, comme les "Médailles antiques" le sont de 5 textes et les "Odes anacréontiques" de 9), Poésies diverses ("Juin", "Midi" et "Nox" — poèmes qui sont constamment restés associés dans cet ordre dans toutes les éditions), Chansons écossaises (6), et isolés, sans titre, trois derniers textes ("Souvenir", "Les étoiles mortelles", "Dies irae"). Alors que les poèmes d'inspiration indienne, "Sourya" et "Baghavat" (28 et 30) cloturaient le premier recueil, ils ont été transférés à l'ouverture, augmentés de 3 autres textes pris dans le recueil de 1858 : "L'arc de Çiva", "La vision de Brahma", "Çunacepa", et un nouveau, "Prière védique pour les morts", s'est ajouté à l'ensemble. Le recueil est enrichi de 16 poèmes et se termine toujours (comme en 1852) sur "Dies irae", mais un "Dies irae" profondément remanié. A l'intérieur des "Poèmes antiques", l'auteur a déplacé certains textes, en a supprimé deux, "La Fontaine aux lianes", jugé sans doute trop "contemporain" et le 29e "Si mes chastes amours", tous deux déplacés dans les Poèmes barbares, le second remanié sous le titre "La vipère". Toutes les dédicaces ont disparu, comme l'avant-propos, les références internes aux textes et l'indication "poème" des quatre textes ainsi nommés dans l'édition de 1852, de même que la numérotation. Leconte de Lisle resserre son propos et accentue la double présence de l'antiquité indienne et grecque. L'édition de 1881 conserve cette distribution, opère quelques modifications (par exemple à la fin d' "Hypathie et Cyrille") et n'ajoute qu'un seul poème nouveau, à la série indienne, "La mort de Valmiki" qui s'insère entre "Baghavat" et "L'arc de Çiva". |

||||

Vous avez dit impassible ?L'adjectif "colle" à l'oeuvre, de même qu'il "colle" à ce qui a été considéré, par les histoires littéraires, comme son école, le Parnasse. Mais qu'en est-il ? Parce que le poète évite de dire "je", ou que ce "je", de toute évidence, est un jeu, déterminé comme tel (l'édition de 1852 précise "imité de Gallus" pour les "Etudes latines" ou "imité de Burns" pour les poèmes qui vont ensuite être regroupés sous le titre de "chansons écossaises", ou s'inscrivant dans un héritage formel, dans les "Odes anachréontiques" — 9 pièces brèves), cela est loin de signiifier que les poèmes de Leconte de Lisle ne sont pas vibrants de vie et d'émotions. Mais ce ne sont pas celles d'un moi qui s'épanche, ce sont celles que le lecteur doit éprouver lors de sa rencontre avec le texte.Nonobstant, le fait est que ces poèmes semblent étrangers à la confidence. Ils se proposent davantage comme une quête/enquête de nos héritages, davantage dans l'ordre de la pensée que dans celui des sentiments. Encore qu'il faille bien reconnaître que le désir (voire l'amour) y tienne une assez grande place, mais il ne s'agit pas d'un désir personnel, davantage celui qui habite tout être humain. Baudelaire, dans son article de 1861 (Revue fantaisiste), soulignait que ce qui faisait la particularité de Leconte de Lisle était : "son goût inné pour la philosophie et [...] sa faculté de description pittoresque." Et de fait, entre le recueil de 1852 et celui de 1874, le lecteur peut suivre les cheminements d'une réflexion, d'interrogations sur l'humanité, sur le monde, sur leurs rapports. Si le recueil de 1852 commençait par la Grèce pour se terminer sur l'Inde, le poète de 1874 qui, conformément aux savoirs de son temps, situe l'origine européenne en Inde, commence par là pour dessiner un parcours s'achevant sur le regret de la jeunesse et de ses rêves illusoires ("Souvenir", "Les étoiles mortelles") et sur l'aspiration au néant ("Dies irae"). Le recueil dessine ainsi une trajectoire allant de l'effervescence de la jeunesse, valant autant pour les civilisations que pour les individus, à l'aspiration au repos, par déperdition d'énergie. Pierre Flottes (Le Poète Leconte de Lisle, 1929) disait, avec justesse, "On l'a appelé impassible pour se dispenser d'analyser ses passions." Et le poète lui-même déclarait à Jules Huret (1891) : "En aura-t-on bientôt fini de cette baliverne ! Poète impassible ! Alors quand on ne raconte pas de quelle façon on boutonne son pantalon, et les péripéties de ses amourettes, on est un poète impassible ? C'est stupide." Vous avez dit pessimiste ?C'est un autre des clichés attachés à la mémoire du poète. Il aurait découvert, avec la littérature indienne, les philosophies hindouiste et boudhiste, lesquelles, quoique sur des modalités un peu différentes, peuvent être ramenées à l'idée que la vie humaine est source de souffrance, qu'elle baigne dans l'illusion et que le sage ne peut qu'aspirer à sa propre dissolution dans le grand Tout. En réalité, le concept de Mâyâ qui semble avoir fasciné Leconte de Lisle (il lui consacre le dernier poème des Poèmes tragiques), comme il a fasciné Schopenhauer, est extrêmement complexe puisque ses interprétations peuvent varier du tout au tout, entre la négation,"tout est illusion", et l'affirmation, "la force qui engendre la multiplicité". |

Illustration de Maurice Ray, 1908, pour le poème "Hylas" : "Il aime et tout est oublié !" |

Miniature de l'école Tanjore, vers 1800. Le dieu du soleil, Surya,sur son char entouré de ses serviteurs. Les petits personnages figurant l'obéissance. |

Pessimiste aussi,

car le poète

serait fasciné par l'aspiration au néant. Certes, la mort est très

présente dans ces poèmes et le recueil se clot bien sur "Dies irae"

dont le dernier quatrain est :

Il reste à noter, tout d'abord, que cette aspiration au néant est toute relative puisqu'elle se chante sous un titre, "Dies irae" (jour de colère), qui peut s'interpréter comme manifestation provisoire d'un ressentiment, même s'il ne faut pas oublier qu'il s'agit des premiers mots d'un poème latin (sans doute du XIIe siècle), longtemps intégré dans les rituels funéraires catholiques ; le poème, par ailleurs, exprime l'ambivalence qui habite tous les humains, tiraillés entre soif et fatigue de vivre. Elle correspond aussi à un sentiment répandu en cette fin de XIXe siècle dont les mutations, toutes proportions gardées, techniques, économiques, sociales sont grandes et rapides autant qu'à la fin du XXe siècle, et donnent à beaucoup l'impression d'une "décadence" : tout change... en pire ! Un sentiment d'autant plus fort chez les poètes qui voient la poésie perdre son hégémonie devant le romanesque, et un poète comme Anatole France est passé, avec armes et bagages, du côté des romanciers. Disons qu'elle correspond à une contradiction que le poète, comme tout lecteur, peut éprouver, que mettent bien en évidence les 7 poèmes indiens (dans l'édition définitive, 1891) qui ouvrent le recueil, avec d'un côté les sages soulignant le caractère illusoire de la vie et la nécessité de s'en déprendre, et les poèmes eux-mêmes qui en célèbrent les splendeurs, à commencer par celle des paysages, en finissant par celles des puissances de l'amour, par exemple dans "Çunacepa". Une contradiction qui est peut-être inhérente à la condition humaine, comme le résume l'Eclésiaste "vanité des vanités. Tout est vanité", que Shakespeare glose plus brutalement dans Macbeth (V, 5) : "La vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus ; c'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien." (traduction François Victor Hugo), que Calderon dit être "un songe". |

||||||

| Au fond, il y a dans la

réflexion poétique de Leconte de Lisle une

manière de parenté avec la philosophie de l'absurde que développe Camus

au XXe siècle : le constat de la beauté du monde et du non

sens de la

vie humaine, agitation éphémère dont Sysiphe reste l'image la plus

parlante, lorsqu'il est entendu que les dieux sont morts et,

visiblement, malgré son désir de croire à une transcendance, Leconte de

Lisle n'y parvient pas. Il fait donc du sens avec l'absence de sens, et

de cette illusoire beauté, de la beauté poétique, tangible, lisible, et

éternisée dans ses vers.

Comme le réaffirment les derniers vers ajoutés à "Hypathie et Cyrille"

dans l'édition de 1881, à la nourrice qui lui dit "Mon enfant, tu le

vois, toi-même en fais l'aveu / Tu vas mourir !", Hypatie répond "Je

vais être immortelle. Adieu !" Les civilisations sont certes mortelles, mais leur legs de beauté se perpétue. Non, les vers du poète n'ont rien de "pessimistes" puisqu'ils sont tous des hymnes à la beauté du monde. A moins qu'on ne lise ce pessimiste dans une certaine tendance à la misanthropie. Les humains, une fois passée l'heureuse période de la jeunesse, ne sont que de tristes prédateurs : "Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein" les fustige le premier vers de "Aux modernes" (Poèmes barbares). |

|||||||

L'antiquité ou la jeunesse du mondeCar ce qui frappe le plus dans les textes rassemblés dans ces Poèmes antiques c'est la constante apologie de la jeunesse et les regrets nés de sa disparition. L'antiquité indienne ou grecque est doublement cette figure de la jeunesse. Tout d'abord parce que les personnages évoqués sont tous empruntés aux mythes tels que la littérature s'en est emparée (Homère aussi bien que les poèmes indiens, Ramayana et autres Mahabharata), parfois aussi la poésie (Anacréon, Theocrite, Horace, Gallus). C'est un univers peuplé de néréides, de naïades, de satyres (aegipans), de dryades et d'hamadryades, de centaures dont le plus connu est Chiron, de cyclopes en amoureux transis, de dieux et de déesses, toutes créatures qui enchantent les rêveries enfantines ; qui les enchantent d'autant plus que le monde dans lequel ils se meuvent est lui-même un monde élémentaire, au sens strict, où les vents (air), les eaux (mer, fleuves, lacs), le feu (celui de la lumière surtout, du soleil sous les traits d'Helios — dieu bien plus ancien que les Olympiens), la terre sous toutes ses formes avec sa vêture de forêts, ses montagnes, mais aussi ses plaines et leurs productions (Cybèle et Pan) dessinent un décor où peu d'humains se rencontrent. Monde magique, enchanté, monde à peine naissant où tout dialogue, chante, danse, car c'est aussi un monde du mouvement. C'est aussi que la plupart de ces poèmes sont narratifs : ils racontent de belles histoires.Cette jeunesse se déploie, le plus souvent, dans des atmosphères matinales, celles du jaillissement de la lumière. C'est le temps encore d'Orphée, un temps où se quête l'amour sur le visage de très jeunes filles et de garçons guère plus vieux qu'elles, un monde où tout est possible, où la beauté règne, celle des paysages, celle des corps caractérisés à la fois par leur force et leur souplesse. Ce n'est pas que ce soit un monde innocent, au sens où rien de cruel ne peut y advenir comme le prouvent "La mort de Penthée" ou le bûcher sur lequel s'immole Herakles (Hercule) pour en finir avec ses souffrances, ou encore le récit de Khiron prédisant sa mort, mais c'est un monde où le plaisir, la pure jouissance de vivre se suffisent à eux-mêmes. Outre cet ancrage dans des histoires propres à fasciner de jeunes esprits, les poèmes sont imprégnés de l'expérience adolescente du poète lui-même ; la mer, la nature exubérante, la lumière, ce n'est pas de la Grèce qu'il les extrait, n'y étant jamais allé, mais bien de la mémoire de La Réunion, tellement que cette Grèce littéraire est le plus souvent la Grande Grèce, autrement dit la Sicile. D'une île l'autre ... L'organisation du recueilCe monde de la jeunesse est un monde passé, perdu (comme tous les paradis) et, d'une certaine manière, l'organisation du recueil le souligne tout autant que son titre l'indique.Les 57 pièces qui le composent se succèdent du lever du soleil ("Sûryâ") à l'engloutissement dans la nuit ("Dies irae"), voyage de l'esprit dans le temps qui va d'une origine réinventée à la fin tout aussi réinventée, mais qui projette sur la trajectoire de l'humanité, celle de l'individu, de sa naissance à son inévitable vieillesse qui ne peut que précéder la mort, donc la fin du monde. |

Venus de Milo, période hellenistique, Musée du Louvre, Paris. |

|||

| Au sein de ce parcours sont

enchassés les "poèmes antiques" proprement

dits, encadrés de deux poèmes consacrés à Hypatie.

Le premier, "Hypatie" (d'abord publié en 1847), était déjà dans

l'édition de 1852, le second "Hypatie et Cyrille" (1857) apparaît dans

l'édition de 1874 en reprend le sujet et le développe en faisant

dialoguer deux mondes, celui du paganisme, pétri de beauté et soucieux

de savoirs, celui du christianisme, enfermé dans ses certitudes,

contempteur du monde matériel, de la beauté, de la nature. La voix du

poète semble faire écho à celle de l'historien Michelet, dans son

premier chapitre de La Sorcière,

"La mort des dieux" (1862). Le poème oppose la philosophe alexandrine (fille du mathématicien Theon d'Alexandrie) à Cyrille, évêque de la même ville. L'assassinat d'Hypatie marque symboliquement la fin d'un univers de la pensée libre et créative et le début d'une soumission de l'homme au joug d'une transcendance qui l'asservit. Dans "Hypatie et Cyrille", ce fanatisme chrétien est souligné par la laideur même de ceux qui le défendent : Depuis deux jours déjà, comme

une écume vile,

Ce

dialogue se retrouve sous une autre forme dans "Chant alterné" où

chacune des voix énonce parallèlement un choix de vie, celui d'Hypatie

pour la voix I (lors de la première publication dans La Phalangue,

en

1846, elle avait un nom, Pulchra), celui de Cyrille pour la voix II

(Casta, dans la première publication). Alors, le poète les avait

traitées à égalité. En 1874, ce n'est plus le cas. L'univers de la

beauté

est sans commune mesure avec l'univers de son refus. Une opposition

visible et sensible, dans les rythmes, dans le vocabulaire, dans les

chatoiements des quatrains de l'une, et la platitude de l'autre, le

mouvement de l'une et la rigidité de l'autre. C'est naturellement la

seconde

voix qui s'impose au monde, mais c'est la première qui clot le poème

sur ses regrets. Et le lecteur de se prendre à penser à une opposition

similaire, celle de Pulchérie (la sensualité) et de Lelia (la pensée)

dans le roman de George Sand

qui avait fort impressionné le jeune Leconte de Lisle. Les moines du désert abondent dans la ville, Pieds nus, la barbe inculte, et les cheveux souillés, Tout maigris par le jeûne et du soleil brûlés. L'univers de beauté que vont déployer les "Poèmes antiques" est donc d'emblée annoncé comme "perdu", assassiné, pourtant chacun des 35 poèmes composant cette section en évoquent les multiples images soit directement, soit dans ses oeuvres d'art ("Médailles antiques" ou "le vase" ou encore "la coupe" 2e "ode anacréontique" ), soit dans les regrets que la perte de la jeunesse sucite ("Odes anacréontiques"). Les poèmes de la fin du recueil en redisent la nostalgie à travers la section "Poésies diverses" qui rejoue les mêmes tonalités, dans l'évocation de paysages naturels allant aussi de l'éveil ("Juin" caractérisé par ses tonalités printannière) à la nuit ("Nox"), en passant par le plein "Midi", puis la section "Chansons écossaises" (qui rend indirectement à Robert Burns, qui n'est plus cité, la source d'inspiration de ces six pièces), rappelle les puissances du désir et de l'amour sur un mode moins solaire, enfin les trois derniers poèmes permettent au lecteur de glisser doucement vers le silence. Se promener dans la forêt des poèmesDécouvrir les poèmes de Leconte de Lisle, c'est en découvrir la variété. Le poète y joue de toutes ses inspirations, et de toutes ses respirations, des très longs poèmes polyphoniques comme "Hélène" aux pièces brèves des "Etudes latines, des coulées d'alexandrins où s'éprouve "la musique despotique" de ce rythme, comme le notait Armand Silvestre (21 juillet 1894), aux poèmes strophés, à ceux qui jouent de rythmes hétérométriques, au charme délicat des "Chansons écossaises". Variété des couleurs aussi car après l'ouverture exubérante des poèmes indiens, les poèmes "grecs" jouent davantage sur la blancheur, la lumière, une certaine pureté de lignes. Variété encore des interrogations, par exemple, dans le jeu des deux poèmes "Thyoné" et "Glaucé" qui fonctionnent en miroir (construits de la même manière, en chants alternés, ils ont le même nombre de vers). Le premier est un dialogue entre un jeune amoureux et la jeune fille qui le fuit, le second entre une amoureuse et le garçon qui se refuse. Or, cette opposition est semblable et inversée. La jeune fille Thyoné refuse la vie sédentaire du berger, ne rêve que course, chasse, liberté, dans les forêts et les montagnes, se vouant à Artémis ; à l'inverse, Glaucé tente en vain de fléchir Klytios qui ne jure que par ses prés et ses bois, par Cybèle et Pan, et refuse le monde mouvant, instable de la néréide. Les deux poèmes opposent donc le monde sauvage et le monde domestique, et dans les deux cas, c'est une femme qui incarne le sauvage, la beauté et la liberté. Opposition du stable et de l'instable, du productif et de l'improductif, incarnés dans le masculin et le féminin, et à rebours des conventions, le productif est l'apanage du masculin, mais la liberté celui du féminin, Thyoné qui fuit et Glaucé qui choisit. L'univers du désir a quelque chose de racinien chez Leconte de Lisle, il n'est jamais réciproque (ou fort rarement)."Hélène" qui suit ces deux poèmes pose aussi la question d'Eros ("la plus antisociale, la plus sauvage, la plus barbare" des passions dit Anatole France dans Le Lys rouge). Hélène a beau résister aux injonctions divines, raisonner, argumenter, il ne lui en faudra pas moins succomber. D'autres poèmes posent, d'autre manière, ces mêmes interrogations, celle de la place de l'humain dans la nature, celle des passions dans le monde des humains. Nombre de poèmes s'interrogent sur la quête de la beauté, la possibilité de parvenir à plus que l'entrevoir, comme "La source". Il y a bien du bonheur à plonger dans les Poèmes antiques de Leconte de Lisle. On y prend vite goût et alors on se prend à désirer en savoir plus et plonger plus avant dans les approches savantes des poèmes, saisir sur le vif l'érudtion (fort grande) qui entre en jeu dans chacune de ces pièces, c'est prolonger le plaisir et faire résonner autrement ces poèmes dont on a d'abord simplement savouré l'approche. Ainsi peut-on revenir sur "Chant alterné" et ses diverses versions, son dialogue avec Lélia de Sand où le poète était rejeté par la jeune philosophe, Lélia, aimé par sa soeur la belle courtisane, Pulchérie. L'opposition qui, en 1846, mettait en balance la Beauté sensuelle et la chasteté, s'est transformée ; peut-être sous l'influence d'Hypatie, la beauté maintenant domine, même si elle est vaincue par les mortifications, si l'immanence se perd au profit de la transcendance, c'est en laissant des regrets que ne compensent plus les choix de la rigueur, perçue comme mortifère. On peut aussi s'engager dans la quête du projet initial de Leconte de Lisle, écrire l'épopée de l'esprit humain, réfléchir aux liens entre religions et civilisations, aux conditions de leur naissance, de leur mort, de leur remplacement par la religion et la civilisation suivante. Et, comme devant toute oeuvre poétique, découvrir mille et une voies de lectures, qui en renouvellent les échos en chaque lecteur. |

||||

A consulter : les éditions successives sont disponibles sur un site canadien tout à fait passionnant, notesdumonroyal. le glossaire établi par Vincent

Vivès pour les Poèmes antiques,

édition Garnier, 2011, édition particulièrement bien faite.

A lire : un article de

Christophe Corbier (Romantisme,

2010) "Le beau idéal incarné : Leconte de Lisle et la musique

grecque" où il analyse le travail du rythme dans les textes des Poèmes antiques.un article d'Irving Putter, "Leconte de Lisle et l'Hellénisme", 1958

|