La

Guerre des boutons, Louis Pergaud, 1912

|

||

| De Louis Pergaud, nous ne

connaissons plus guère que La Guerre

des boutons, et peut-être d'ailleurs connaît-on mieux ce roman

en raison de ses adaptations cinématographiques que par lui-même.

Comme Alain-Fournier (mort le 22 septembre 1914), comme Jean de la

Ville de Mirmont (mort le 29 novembre 1914), et tant d'autres, la

Grande guerre l'a éternisé en jeune homme dont le nom reste

attaché à une oeuvre, une seule, assez injustement, mais il en est ainsi de la postérité. |

||||

L'auteurIl est né à Belmont (Doubs) le 22 janvier 1882 ; son père est instituteur, sa mère issue d'une famille paysanne et il a un frère aîné, Lucien, né en 1883.Après une enfance rurale, dans cette région de Franche-Comté qui va marquer toute son oeuvre, il est envoyé à Besançon pour y faire ses études secondaires, puis, en 1898, il intègre l'Ecole Normale. Au cours de ses études, se produit le drame dont le jeune Louis Pergaud se remettra difficilement. Son père tombe malade et décède en février 1900, mort aussitôt suivie par celle de la mère en mars. En deux mois, les enfants Pergaud sont devenus orphelins et pris en charge par un oncle qui ne semble pas avoir réussi à adoucir leur chagrin. Louis n'en termine pas moins ses études et devenu instituteur reçoit une première affectation à Durnes, dans le Doubs, en 1901, puis à Landresse, toujours dans le Doubs, en 1905. Il s'est marié, en 1903, avec une collègue institutrice. Mais le mariage, pas plus que l'oncle, ne parvient à tirer Louis de sa mélancolie. Sa rencontre avec Léon Deubel (1879-1913) est sans doute déterminante pour le conforter dans ses ambitions littéraires et le fait est que Deubel l'aide à publier son premier recueil de poèmes, L'Aube, en 1904. En 1907, il rejoint Debeul à Paris, abandonnant à la fois sa vie d'instituteur et son épouse. Il trouve du travail, continue à écrire et publie en 1908, un second recueil poétique, L'Herbe d'avril. Finalement, il reprend son travail d'instituteur plus favorable à ses projets d'écrivain, car c'est bien de cela qu'il s'agit maintenant. En 1908, les époux Pergaud divorcent. Pendant son séjour à Landeresse, Louis Pergaud avait fait la connaissance de Duboz, cabaretier et grand raconteur d'histoires, et de sa fille Delphine. Delphine le rejoint à Paris. Pergaud et Delphine se marient en 1910, l'année de la publication du recueil de nouvelles, De Goupil à Margot. Le livre reçoit le prix Goncourt. Il avait eu entre autres compétiteurs, Apollinaire avec L'Hérésiarque et Cie, et Colette, encore nommée Colette Willy, avec La Vagabonde. A l'époque, le prix est encore quelque peu confidentiel, mais il est alors doté (5.000 francs, ce qui n'est pas rien). Le succès de librairie confirme le choix de l'Académie, et celle-ci se fait ainsi mieux connaître, en même temps que Louis Pergaud, poète pesque inconnu, devient un écrivain connu et reconnu. |

|

|||

| En 1912 paraît le

roman qui va asseoir définitivement sa réputation, La Guerre des boutons. En

1913 une nouvelle histoire de bête, Le Roman de Miraut,

chien de chasse,

livre dédié à Paul Léautaud. Mais c'est aussi l'année du suicide de

Léon Deubel. Pergaud en est très affecté et s'emploie à publier des

poésies de son ami, sous le titre Régner,

précédé d'une préface dans laquelle le jeune homme se penche avec

tendresse sur la vie difficile du poète défunt. Le temps s'affole. A la veille de la mobilisation, en 1914, Pergaud donne à son éditeur (Le Mercure de France) le manuscrit d'un nouveau recueil de nouvelles, Les Rustiques. Il sera publié en 1921 avec une préface de Lucien Descaves qui s'attarde sur la disparition de l'écrivain. Le 7 août 1915, en effet, Pergaud et ses hommes opèrent une sortie nocturne dont l'écrivain ne reviendra pas. On ne retrouvera jamais son corps et "Le 4 août 1921, par jugement du tribunal de la Seine, Louis Pergaud, disparu, fut déclaré « mort pour la France » le 8 avril 1915 à Fresnes-en-Woëvre. Il compte au nombre de 1160 morts et disparus du 166e RI pour l'année 1915." (Daniel Fleury) Ses Carnets de guerre, publiés en partie en 1928, le sont intégralement en 1994. L'oeuvre de Pergaud, telle que la guerre l'a figée, est doublement marquée par la violence et par l'humour. Qu'il s'agisse du monde animal ou du monde humain, enfants ou adultes, c'est un monde rude que l'écrivain raconte sans aucun pathos mais non sans beauté. La brutalité n'en est tempérée que par la solidarité du côté des personnages, et l'humour du côté des narrateurs. Il vaut la peine d'y retourner. |

Timbre commémoratif (centenaire de la naissance de l'auteur) édité par les PTT en 1982. |

|||

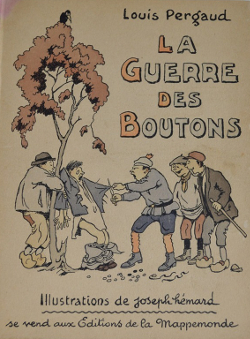

Première de couverture d'une édition du roman illustrée par Joseph Hémard, 1947. |

Le roman :Un roman pour la jeunesse ?C'est ce que l'édition contemporaine fait du roman de Pergaud. Parce que ses personnages sont des enfants ; parce qu'il est sous-titré "roman de ma douzième année" ; parce qu'il est joyeusement ludique en bravant les interdits dont le premier est celui des gros mots. Même plus de cent ans après, et malgré une tolérance de plus en plus grande pour les écarts de langage, et les travaux de Patrick Boumard dans les années 1970, le vocabulaire des enfants du roman doit continuer à en étonner plus d'un. Non seulement ses personnages sont des enfants mais l'action elle-même relève du monde enfantin puisqu'il s'agit de la guerre que se livrent les enfants de deux villages voisins, Longeverne et Velrans (noms de fantaisie pour un espace non loin de Baume — où les habitants de Longeverne vont à la foire — petite ville réelle du Doubs comme Vercel ). Une guerre qui est à la fois un jeu (ils sont armés de "sabres de bois avec une garde en fil de fer recouverte de ficelle de pain de sucre") et une entreprise aussi sérieuse que dangereuse (frondes, cailloux, branches d'arbres sciées). Enfin, bien que le récit soit pris en charge par un narrateur omniscient qui se manifeste régulièrement à la première personne à l'instar du narrateur romantique (chez Stendhal, ou Balzac, voire Hugo), c'est le point de vue des enfants qui prime. C'est essentiellement celui des Longeverne qui domine, mais au moins un chapitre permet de comprendre que l'autre côté, celui des Velrans, vit exactement de la même manière. Le monde est vu à leur hauteur, ce qui implique une séparation radicale d'avec le monde des adultes représenté par les parents et l'instituteur. L'univers adulte est celui des contraintes, des interdits signifiés par les coups (gifles, fessées, coups de pied au derrière), des obligations peu compréhensibles (aller à l'école en est une alors qu'il y a à faire tant d'autres choses intéressantes et utiles) ; il a ses rituels qui ne sont pas ceux des enfants (la veillée, les bavardages masculins à l'auberge devant une absinthe), lesquels en ont eux-mêmes que les adultes ne veulent pas (ou plus) comprendre. Entre enfants et adultes c'est aussi une guerre qui se déroule, dont fait les frais le garde-champêtre, mais qui se manifeste aussi à travers les larcins divers dont sont victimes les cuisines maternelles. Il n'est donc pas exclu que les enfants, entre 8 et 12 ans, se retrouvent dans cette bande de garçons menant sa petite guerre à l'insu des adultes avant d'être défaits par ces mêmes adultes détenteurs du pouvoir réel, ce qui conduit à cette conclusion, pas si loin du "Tout le monde ne peut pas être orphelin" de Poil de carotte : "Tout de même, bon Dieu ! Qu'il y a pitié aux enfants d'avoir père et mère !" et à cette réflexion finale quelque peu mélancolique "Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes qu'eux !" |

|||

| |

Première de couverture de l'édition Gallimard, collection Futuropolis, illustrée par Florence Cestac, 1990. |

Mais il est évident

que le roman

n'a pas été écrit pour ce public-là et l'auteur le dit lui-même : le

livre ne s'adresse "ni aux petits enfants, ni aux jeunes

pucelles". D'abord parce qu'il est une savante construction littéraire. L'humour préside essentiellement à cette rédaction et l'auteur en prévient son lecteur dans une brève préface où il proclame le projet de "faire rire": "[...] j'ai conçu ce livre dans la joie, je l'ai écrit avec volupté. Il a amusé quelques amis et fait rire mon éditeur [...]" Mais avant même de lire les quelques mots de la préface, le titre du roman et l'épigraphe empruntée à Rabelais, premiers vers de l'inscription mise sur la grande porte de Thélème (Gargantua) l'invitaient déjà au sourire. La Guerre des boutons est d'abord un titre énigmatique dans une association de termes qui paraît d'abord paradoxale, qui ensuite fait écho au nom d'une autre guerre, celle des roses (entre les Lancastre et les York pour la possession du trône d'Angleterre, entre 1455 et 1485). Associé à l'épigraphe (tous deux sur la page de titre dans la première édition), le titre annonce le genre, éminement littéraire dans lequel il s'inscrit, celui héroïco-comique cher à un certain nombre d'écrivains du XVIIe siècle, Furetière, Sorel ou Scarron, un univers quotidien et banal que connote le terme "boutons" magnifié jusqu'à l'épique, ce que le récit de guerre est, en règle générale. Le récit est distribué en trois livres : I. La guerre, II. L'argent (dont on sait qu'il en est le "nerf"), III. La cabane (qui permet l'épisode nécessaire de la traîtrise). Ces livres contiennent respectivement deux fois 8 chapitres (I et II) et 11 (III). Les chapitres sont tous titrés et accompagnés d'épigraphes. Titre de chapitre, épigraphe et contenu fabriquent des échos humoristiques qui jouent sur plusieurs tableaux, celui du sérieux (une guerre est une guerre) et celui de l'enfantillage (ce n'est qu'un jeu, mais nous savons bien depuis que Caillois nous l'a démontré, que tous les jeux sont sérieux, qu'il n'y a même peut-être que cela de sérieux). Ce double regard, toutefois, en même temps qu'il "magnifie", en souriant, le monde enfantin, ramène aussi le monde "adulte" à ses propres dimensions infantiles, ce qui est d'autant plus visible lorsqu'il utilise des citations se rapportant nommément à des guerres : réflexion de Montaigne, formule latine laconique "Vae victis" (malheur aux vaincus) ou citation tirée de journaux contemporains relative à la "question du Maroc". |

||

La Réunion, 1884, Marie Bashkirtseff (1858-1884), Paris, Musée d'Orsay. Des enfants citadins, mais bien proches de ce que l'on peut imaginer des grands en tête de la classe des Longeverne. |

Par exemple, "Plan

de campagne" est le titre du 6e chapitre

du livre I. Son épigraphe est empruntée à Britannicus : "... dans

le simple appareil / D'une beauté que l'on vient d'arracher au

sommeil", évocation fascinée de Néron devant Junie qu'il vient de

faire arrêter (autre guerre entre le tyran naissant et ceux qu'il juge

s'opposer à son pouvoir, sa mère, au premier chef, qui protège

Britannicus, héritier légitime du trône). Or que raconte ce chapitre ?

La décision des Longeverne de se battre tout nus pour éviter la perte

des boutons, lacets et autres bretelles, dont ils ont fait le

signe de la victoire et que leurs adversaires ont aussitôt adopté, à

leur tour, mais qui n'est pas sans conséquences cuisantes lors du

retour à la maison. Il y a loin de la remémoration érotique de Néron, aux garçons marchant au combat comme les Spartiates dont d'ailleurs ils n'ont aucune idée. La scène est la plus fameuse du récit, et pourtant elle ne deviendra pas une habitude, cette première expérience ayant prouvé à quel point ce choix est inconfortable: "J'avais la peau comme une poule déplumée, moi, déclara Tintin et le zizi qui fondait « si tellement » que y en avait pus." Le narrateur s'amuse et nous amuse. Il intervient aussi dans le récit lui-même, directement ou indirectement, pour interpeller le lecteur, pour glisser une suggestion (les garçons ayant décoré leur cabane d'affiches de trois marques de cigarettes, l'auteur ajoute une note en bas de page "1. J'espère que ces trois maisons, reconnaissantes de la réclame spontanée que je leur fais ici, vont m'envoyer chacune une caisse de leur meilleur produit. (Note de l'auteur)" (San Antonio s'en souviendra), pour juger ses personnages, évaluer une situation, bref interdire au lecteur d'oublier qu'on lui raconte une histoire qui, comme toutes les histoires, relève de la fiction. Rappelons-nous le sous-titre "Roman" : un adulte se remémore avec bonheur l'intensité de ses émotions enfantines. Les émotions sont authentiques. Quant à l'histoire ... Qui se préoccupe du vrai et du faux quand l'histoire est bien contée ? Un témoignage sur une époque Par delà le plaisir de l'histoire bien racontée ("Si non é vero, é bene trovato"), le roman nous parle d'un temps révolu, la fin du XIXe (l'histoire se déroule dans les années 189...), mais qui pour une majorité d'enfants français a duré jusque dans les premières années de la seconde moitié du XXe siècle. C'est une enfance dans un petit village, bien avant les écoles mixtes, bien avant les regroupements scolaires, les villages, même petits, avaient alors une école; deux salles, en général, attenantes à la Mairie, l'une école des garçons et l'autre celle des filles, sans aucune communication entre elles. |

|||

Première de couverture, édition Gallimard, illustrée par Claude Lapointe, 1977. |

Ces mondes enfantins étaient largement unisexués, séparés à l'école,

garçons et filles l'étaient aussi à l'extérieur : les filles à la

maison, les garçons dans la campagne. Leurs rapports se bornent à des

échanges de regards à l'église ou à une aide clandestine (comme celle

de la soeur de Tintin recousant les boutons perdus) pour n'être pas

accusées de "courir les garçons". L'histoire se déroule sur

quelques semaines, au début de l'automne, en

octobre, après la rentrée des classes. L'école ne compte qu'une classe

(de 45 élèves, si l'on en croit le compte de La Crique lors du banquet

dans la cabane) où l'instituteur (le père Simon) s'occupe à la fois des

petits et des grands, lesquels approchent de l'âge du certificat

d'études, temps pour eux de la fin de l'école et de l'entrée dans le

monde adulte. L'univers des enfants est à la fois radicalement séparé du monde des adultes, mais en même temps fortement imprégné de ses valeurs : les Longeverne sont républicains (et leur chant de victoire est Le Chant du départ, chant révolutionnaire s'il en fut) comme les Velrans sont "calotins" (trop religieux et soumis au pouvoir de l'Eglise), aux yeux des Longeverne et ce n'est, bien sûr, pas par hasard si leur déclaration de guerre est graffitée sur la porte des l'église : "Tou lé Verlant çon dé paigne ku !" selon l'orthographe fantaisiste du chef de la bande, Lebras. Les garçons de Velrans ont un cantique pour chant de victoire : Je suis Chrétien ... Petite guerre qui fait écho à celle que mènent les adultes au pouvoir, celle qui va aboutir à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, en 1905. Cela n'empêche nullement les habitants de Longeverne d'aller à la messe le dimanche, ni aux enfants de servir la dite messe : "Foutre ! fit Camus en arrivant sous les cloches ; et moi que je dois servir la messe aujourd'hui, j'vas me faire engueuler par le noir ! » (le "noir" étant naturellement le curé, en raison de la soutane). De même dans leur répertoire d'insultes, assez varié par ailleurs, les mots "Alboches" et "Prussiens" ont une place de choix ; la défaite de 1870 n'est pas loin, et la méfiance à l'égard des Allemands vivace dans ces régions proches des frontières. L'idéologie nationaliste a donc une certaine prise sur les enfants, comme sur les adultes. Notons que c'est pendant l'année scolaire que se déroule la guerre, les vacances étant, elles, consacrées aux travaux des champs, les enfants sont alors intégrés au monde des adultes sans possibilité d'évasion, semble-t-il. Enfance remémorée Coups, brutalité, violences entre pairs (et la "punition" du traître est particulièrement sévère) mais aussi, quand c'est possible, contre les adultes (les mésaventures du garde-champêtre sont là pour le prouver), ce monde enfantin n'a rien de mièvre. |

|||

| Et pourtant, il séduit

et il amuse. Car, sans doute, a-t-il été longtemps, pour beaucoup

d'adultes un livre à éveiller d'autres souvenirs. Ceux du partage, de

la solidarité, celui de la "débrouille" aussi pour obtenir ce que les

adultes ne sont pas prêts à accorder. La façon dont les grands, dans la classe, soufflent les bonnes réponses

(mi-parties rébus à déchiffrer, mi-parties indications) à celui qui est

interrogé, est particulièrement bien observée. Elle est réjouissante

parce qu'elle témoigne de la solidarité, mais aussi, bien sûr, parce

qu'elle se joue du maître qui croit maîtriser un espace dont il est en

fait la dupe. Il en est de même des conseils de Lebras pour se procurer

de l'argent ou pour échapper aux corrections, se mettre à hurler si

violemment que les adultes en sont eux-mêmes inquiétés, comme le père

de Tintin qui se défend devant sa femme "Je ne l'ai presque pas touché

ce salaud-là, répliqua le père. Une autre fois je lui apprendrai à

gueuler pour quelque chose." C'est aussi l'intensité passionnée de cette vie "dehors", dans les champs et les bois, les carrières désaffectées aussi ici, des espaces que les adultes ne fréquentent pas, qui sont donc le domaine des garçons, on peut s'y battre, y construire des cabanes, y faire des fêtes consistant à manger ce que l'on aime (chocolat, sardines à l'huile tant vantées par Tintin) mais aussi à transgresser les interdits: boire du vin, de l'eau de vie, fumer (des bouts de clématite), se congratuler, se raconter de nouveau les exploits des uns et des autres, y partager des savoirs comme l'histoire de l'origine de la "haine" entre les deux villages que raconte La Crique. Ce qui touche aussi le lecteur, c'est la profonde innocence de ce petit monde violent, grossier, brutal. Les enfants se jouent de "l'hypocrisie" (c'est Pergaud qui emploie le terme dans sa préface) des adultes, encore que le mot n'est sans doute pas adéquat. Les enfants font l'école buissonnière en arguant de nécessités liées à la reproduction animale parce qu'ils voient que le sujet gêne à ce point leur instituteur qu'il ne pose jamais de questions. Pour eux, il ne s'agit que de la vie quotidienne et entre le monde animal et le monde humain, ils n'établissent aucune relation. Ce qui ne les empêche pas d'avoir leur morale à eux, qui n'est pas encore celle des adultes. S'ils sont cruels, c'est sans en avoir aucune conscience. Ils font aux autres (fessées entre autres) ce qu'on leur fait aussi à eux pour les punir de fautes que souvent ils jugent bien peu graves au regard de la trahison ou de la dénonciation. Enfin, "machine à réveiller des souvenirs", le roman l'est aussi à travers l'usage de sa langue qui mêle allègrement les mots du cru (pour lesquels Pergaud fournit souvent des notes), les manières de parler écorcheuses du français châtié, le même français littéraire qui va puiser dans les diverses strates de son histoire, et l'ensemble va joyeusement évoquer pour chaque lecteur un temps où lui aussi parlait une langue qui n'était pas encore totalement uniformisée. |

||||

A voir : le film d'Yves Robert, 1962. Une adaptation personnelle (la fin, en particulier), mais de jeunes acteurs extraordinaires parmi lesquels Martin Lartigue dans le rôle de Petit Gibus dont la réplique en forme de leit-motiv "Si j'aurais su, j'aurais pas v'nu !" est devenue quasi proverbiale. Un extrait sur Youtube. A lire : Une histoire de la violence, Paris, Le Seuil, 2008, où l'auteur, Robert Muchembled, fait sa part aux violences des bandes de jeunes au cours des temps, du Moyen Age à nos jours. |