En

ménage, Joris-Karl Huysmans, 1881

|

||

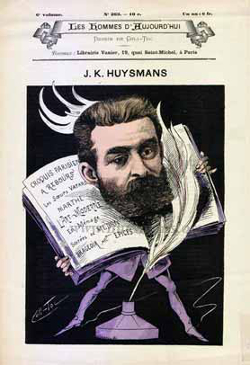

Caricature de Coll-Toc (pseudonyme collectif des caricaturistes Alexandre Collignon, né en 1854, date de mort inconnue, et Tocqueville) couverture de la revue satirique et littéraire (n° 263) Les Hommes d'aujourd'hui (1878-1899), numéro postérieur à 1884 puisque A rebours fait partie de la liste des titres. |

En ménage

est le troisième roman de Huysmans.

Il est publié par Charpentier,

éditeur attitré des naturalistes. Il semble que l'appui de Zola ait

été nécessaire pour convaincre l'éditeur de se charger de lui, en 1879,

pour son deuxième roman, Les Soeurs

Vatard. Il était dédié lors de sa parution, en 1881, à Anna Meunier, la compagne de l'écrivain. Le récit, distribué en 15 chapitres, sans titre, raconte les aventures de deux jeunes hommes, André, écrivain velléitaire, et son ami Cyprien, peintre. Le premier, marié depuis deux ans, rentre inopinément chez lui, et surprend son épouse, Berthe, en flagrant délit d'adultère. Il quitte son domicile sous le coup de sentiments divers et contradictoires, chagrin, rage, humiliation. Que va-t-il faire de sa liberté retrouvée ? Sur ce canevas presque inexistant, Huysmans construit un récit à la fois très simple et très riche de résonances multiples. La guerre des sexes (car si les hommes se défient des femmes, ces dernières ne regardent pas les hommes avec plus d'aménité), le mariage, et la misogynie de l'époque ; l'amour et le désir; l'art et la création artistique ; la ville et ses transformations ; le renoncement aux (ou la perte des) illusions de la jeunesse, la solitude et le vieillissement. Le roman excède tous les cadres dans lesquels pourtant il s'inscrit aussi. Un roman naturaliste :* "Une tranche de vie", conformément aux théories de Zola : "La reproduction exacte de la vie [...] contant les choses au jour le jour". Le roman raconte quelques années de la vie des personnages, en particulier des deux personnages masculins. Vie quotidienne, ordinaire, sans événements spectaculaires : ils cherchent à vivre le mieux possible, ont des inquiétudes liées aux nécessités de tous : manger, se loger, tenter d'être heureux. Avec parfois des soucis d'argent, quoique peu prégnants ici. Le peintre se débrouille comme il peut, après avoir dilapidé le petit capital qu'il possédait, quitte à dessiner des prospectus pharmaceutiques, ou autres illustrations médicales. L'écrivain vit d'une petite rente héritée de sa famille ("l'héritage de l'oncle est enfin venu, lorsque ma mère était morte à la peine." chap. 3).* Un cadre identifiable : Paris du temps des lecteurs (1881). L'écrivain, André, s'installe au 5e étage d'un immeuble rue Cambacérès, en face d'un ministère, univers administratif que connaît particulièrement bien l'auteur puisqu'il est lui-même employé au ministère de l'Intérieur depuis 1867. Cyprien habite d'abord rue Royale avant de déménager pour se rapprocher du domicile de son ami. Les errances, ou les courses, les visites font parcourir la ville : jardin du Luxembourg, Palais Royal avec ses magasins sous les arcades, place de la Bourse, rue du 4 septembre, le Louvre, la gare Saint-Lazare, l'hôtel de ville, etc. La rue est décrite dans ses activités à diverses heures du jour. Les personnages fréquentent cafés, restaurants, souvent décrits avec une grande précision, impliquant force détails comme celui "des tasses blanches avec trois pieds et une anse écarlate, et des initiales salement décolorées au centre." (chap. 2) |

|||

| * Des personnages

ordinaires : le personnage principal, André (Jayant

de son nom de famille, donné une seule fois dans le roman), a

dépassé la trentaine. Il appartient à la petite bourgeoisie, vit d'une

petite rente, n'a plus de famille proche, a des ambitions littéraires

et ne veut pas se compromettre dans le journalisme. Son ami, le peintre

Cyprien (Tibaille) est issu du même monde, mais

choisit la

marginalité, comme le montre son entrée en ménage avec une ancienne

prostituée, sans doute plus âgée que lui. Berthe, l'épouse

d'André est la fille d'un ancien commerçant décédé, lui ayant laissé

une petite fortune (elle peut envisager d'acheter une maison à

Viroflay). L'oncle de Berthe (son tuteur), M. Désableau, est employé de mairie, devenu sous-chef après vingt ans de service. Autour de ces personnages centraux gravite le monde de la petite bourgeoisie : les employés du ministère, qu'observe André depuis sa fenêtre. Mais aussi les petits commerçants et les concierges, vecteurs essentiels des cancanages d'un quartier. Ce que le XIXe siècle appelle "le peuple" n'est pas absent. Ce sont les bonnes, à travers celle d'André, Mélanie ; des blanchisseuses, dans une rue près de l'Odéon, les pauvres gens, des vieillards abandonnés à la charité publique ("l'oncle" des blanchisseuses) aux enfants qui jouent dans les jardins du Luxembourg, les ouvrières comme Jeanne, travaillant dans la confection, prostituées occasionnelles pour boucler les fins de mois. La prostitution est tout aussi présente, depuis les filles de rue jusqu'aux presque demi-mondaines comme Blanche, un temps la maîtresse tarifée d'André. * Présence du document : le roman fournit des informations aussi bien sur les moeurs (la question du mariage, le rôle des notaires dans les séparations, les termes des dites), que sur la condition des femmes ouvrières (logement, travail, ateliers, nourriture, "délocalisation" de la main d'oeuvre, déjà !) ou celle des écrivains : état du champ littéraire (réseau de relations nécessaire), statut du journaliste, conditions de travail, etc. * Les détails de la vie quotidienne : les menus des restaurants, et plus généralement la façon de se nourrir des uns et des autres ; les descriptions d'appartements ou de logements divers, celui de Désableau, celui d'André, celui de Cyprien ; le prix d'un repas, celui de l'omnibus, le salaire d'une domestique, celui d'une ouvrière. Une attention particulière est accordée aux "lieux" de même qu'aux fonctions scatologiques, preuve ultime de cette inscription du roman dans le naturalisme : tout le corps est pris en compte, celui qui doit se nourrir, qui doit excréter, qui connaît des besoins sexuels, qui est susceptible de maladie (Cyrprien soigné par Mélie). |

||||

Gustave Caillebotte (1848-1894), Jeune homme à la fenêtre, 1875 |

La satireToutefois, malgré ces caractéristiques, le roman offre un point de vue sur la réalité du Paris de la fin des années 1870 qui n'a rien d'objectif.Personnages et situations sont continuement montrés sous un jour qui souvent frise la caricature. Le spécialiste de ce regard décapant, croquant les habitudes et les comportements comme le ferait le crayon d'un Daumier ou d'un Gill forçant le trait ou la couleur, est Cyprien. La soirée initiale chez Désableau avec ses jeunes filles perruchant donne immédiatement le ton. Son amour de la banlieue et de la rue, sa vision de la modernité, si elle est proche de Baudelaire, n'en outre pas moins les tons, dans les bistres, de préférence. Ce que nous appellerions la pollution, aujourd'hui, y joue sa partie, comme le caractère maladif des jeunes femmes qui, pour lui, représentent cette modernité. Elle construit une image de la ville en totale opposition avec la nature (et le naturel supposé lié à la santé du corps) d'où le primat de la pierre, de l'asphalte. Ainsi du Luxembourg, c'est moins le jardin qui est représenté que le bassin et les statues, constructions, sculptures, pierre dans l'oubli des arbres. Mais le narrateur n'est pas en reste dans ses portraits comme dans ses descriptions. Pas davantage André pour lequel tous les ouvriers sont des ivrognes, toutes les bonnes des voleuses au pire, et au mieux des spécialistes du "carrotage", faisant danser l'anse du panier comme le fait superbement Amélie. La bourgeoisie, le peuple, les femmes sont tour à tour dénoncés comme imprégnés d'une "bêtise" bien flaubertienne, et sans rémission. Sans compter l'armée, épinglée au passage (chap. 11). Mais les deux héros (si l'on peut dire), André et Cyprien, ne sont pas mieux traités. Tous deux vélléitaires (et les longues stations d'André sur son balcon le rapprochent d'Emma Bovary à sa fenêtre), même si Cyprien, parce que plus nerveux offre quelques traces d'un talent qu'épuise vite la paresse, l'indfférence aussi, une certaine vision du monde estimant que rien n'en vaut vraiment la peine. Huysmans était alors très marqué, comme bien d'autres à son époque, Maupassant par exemple, par la pensée de Schopenhauer. André est tout aussi prisonnier de préjugés que les personnages que lui-même juge avec férocité, soumis à la pression du "qu'en dira-t-on" qui lui fait craindre son concierge, sa bonne, les ragots à son égard et qui finit par être ce qu'il n'a, au fond, jamais cessé d'être, un bourgeois lui aussi. La "bêtise" est, naturellement, rendue sensible à travers les clichés dont se construit la parole des personnages. Ainsi des opinions de Désableau: "il croyait à l'honnêteté des hommes politiques, à la valeur des hommes de guerre, à l'indépendance des magistrats, aux complots des jésuites et aux crimes des démagogues." (chap. 4) |

|||

| Le seul personnage qui

échappe à la satire est Jeanne, la jeune

ouvrière qui a été la maîtresse d'André cinq ans auparavant et qu'il

retrouve pour quelques mois. Seule âme

un peu douce et généreuse, tentant de survivre dans un monde aussi dur

qu'injuste, elle doit, sans doute, beaucoup à Anna Meunier avec qui

vivait Huysmans. Ainsi, pour l'essentiel, c'est donc un monde sans aucune ouverture et qui, par là aussi, s'offre comme celui des illusions perdues: entre le début et la fin du roman, Cyprien comme André renoncent à leurs ambitions, celles de l'art, comme celles du bonheur, renoncent à leur jeunesse (et par là même à leur amitié) en finissant par ne plus demander à la vie qu'un modeste confort, avoir une femme à sa disposition, ne pas manger trop mal, bref se laisser aller à vieillir, à tous les sens du terme. Et la dernière rencontre, accidentelle, des deux amis a pour cadre un enterrement. |

||||

Le poème de ParisRoman naturaliste, certes, satire sans aucun doute, mais surtout poème de la ville. Car ce qui frappe d'emblée à la lecture, c'est une couleur : celle d'un tableau tracé au fusain. Gris, noirs, bruns y dominent.La tonalité est posée, dès la première touche, puisque le roman commence dans la nuit. La couleur dominante est nécessairement le noir. Comme il s'agit d'une ville, le tableau inclut ce qui s'y manifeste de préférence la nuit : rues vides, ordures, rats, équipes de vidangeurs. La couleur est aussi une interprétation. Dans un temps qui voit se développer le mythe de l'enfance paradis, Huysmans comme d'autres naturalistes, Daudet, par exemple, s'inscrit en faux contre cette vision. Les souvenirs des deux amis, Cyprien et André, sont racontés dans la tonalité de l'incipit du roman : froid, mauvaise nourriture, bâtiments de pension hideux, méchanceté des adultes, mais aussi méchanceté des autres enfants. Même tonalité bitumée pour le souvenir de la première aventure sexuelle d'André avec une misérable prostituée du côté de la rue Saint-Denis ou d'une de ces rues pauvres et obscures qui relient le Boulevard aux halles. |

||||

| La ville, même au

printemps, n'apparaît jamais qu'ainsi, nuageuse,

voire sous la pluie, au petit jour ou la nuit ; le plein midi et le

soleil en sont généralement absents. Et de noirceurs en grisailles, partout, se glisse le sordide, le putride. Le lecteur a souvent l'impression que le poète s'est nanti d'un champ lexical du sinistre, le plus vaste possible, en puisant dans toute l'étendue des registres de la langue, du familier au plus littéraire, ne reculant ni devant l'argot, ni devant la préciosité, inventant au besoin le néologisme nécessaire et qu'il a façonné son récit comme un joaillier invente une monture où sertir ses pierres. Mais la ville est croquée dans tous ses quartiers avec une précision poétique qui en exalte les âmes multiples, comme celle du quartier d'André dont les rues "dégagent une odeur de pasteur gallican et de groom", ou le marché de la Cité Berryer évoqué dans ses bruits, ses couleurs, ses odeurs, sa bousculade, par Cyprien. Ou encore le chantier de l'hôtel de ville en reconstruction, une nuit d'automne: "Le brouillard s'était un peu dissipé, mais le froid piquait. Séparé d'eux par un mur de palissades criblés d'affiches, un monstrueux treillis de madriers et de planches se dressait, toute la haute carcasse de l'hôtel de ville en construction, et cela escaladait la brume, montait comme un palais à jour dans le ciel, plus imposant, plus superbe, plus grand, que la bâtisse de pierre autrefois détruite*. André songea vaguement à ces terribles eaux-fortes de Piranèse où d'énormes monuments s'élèvent dans un effroyable chaos d'échafaudages — puis, il sourit, voyant la lune remuer là-dedans, comme enfermée dans une gigantesque cage, grillée par de formidables poutres." (chap. 9) [* L'Hôtel de ville a été détruit par un incendie, durant la semaine sanglante de mai 1871, durant l'écrasement de la Commune de Paris] Si la ville est traversée dans des itinéraires multiples, offerte dans des vignettes ou des évocations plus longues qui font, par exemple, saisir la physionomie profonde d'un quartier, elle l'est aussi dans ses espaces publics, les trottoirs et les rues, avec leurs foules diverses, et surtout les cafés aux multiples facettes, refuges, espaces d'une solitude conviviale exprimant mieux que tout autre lieu les contradictions du monde contemporain en cette fin du XIXe siècle, comme la brasserie près de Saint-Lazare le matin, ou une autre, le soir, proche du Palais-Royal, où trône "l'énorme panse du Gambrinus de terre cuite qui se dressait, sur un comptoir, dans la brasserie, victorieux et gorgé, à cheval sur un foudre et le verre en l'air!" (chap. 11) C'est cette dimension poétique du texte qui en rend la lecture inépuisable. |

cliquez sur l'image pour

l'agrandir

Piranèse : Giovanni Batista Piranesi (1720-1788), planche XVI, dite "Quai avec chaînes", des Prisons imaginaires, recueil de gravures qui connut trois éditions successives et différentes, 1750, 1761 et après la mort de l'artiste, en 1780. |

|||

A lire : le roman, disponible sur la toile certes, mais encore plus plaisant dans l'édition Sillage, 2007, dont le format et le papier sont un plaisir pour les doigts comme pour les yeux. |