un singe en hiver, Antoine Blondin, 1959

|

||

Antoine Blondin, 1955

|

L'écrivainAntoine Blondin est né le 11 avril 1922 à Paris où Il est mort le 7 juin 1991. 69 ans d'une existence dont il est difficile de saisir ce qui relève d'une réalité vécue par un homme de ce qui appartient aux histoires qu'il a racontées, de celles que d'autres ont racontées à son sujet au point de constituer ce que d'aucuns appellent une légende.Que sait-on de Blondin ? Qu'il a écrit quelques livres. Si peu... Entre 1949 et 1975, six petits volumes dont le plus copieux est le premier, L'Europe buissonnière (1949, prix des Deux Magots); trois ans après, Les Enfants du Bon Dieu (1952), puis L'Humeur vagabonde (1955) ; quatre ans plus tard, Un singe en hiver, (1959). Ensuite, un grand silence de dix ans, qu'il impute à la mort de Nimier, son meilleur ami, qui se tue dans un accident automobile en 1962 ; et il est vrai que la décennie des années 1960 est jalonnée de morts, mort de gens qu'il admirait (dont Marcel Aymé, 1967), mort de gens qu'il aimait (dont sa mère, Germaine Blondin, 1965 ; Guy Boniface, le rugbyman, 1968). En 1970 paraît Monsieur Jadis ou l'école du soir. Vialatte lui consacre sa chronique de La Montagne du 24 janvier 1971, chronique douce-amère comme l'oeuvre. Enfin, un recueil de nouvelles paraît en 1975, Les Quat'Saisons. Cela ne fait pas beaucoup, en effet. Pourtant Blondin n'a cessé d'écrire comme il n'a cessé de boire jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dans ses entretiens de 1988, Pierrre Assouline fait ce bilan : "9000 articles, 12 livres, 93 préfaces". Dans les 12 livres, il faut compter les publications d'articles choisis, par exemple Certificat d'études (1977) pour des préfaces ou L'Ironie du sport : chroniques de L'Équipe : 1954-1982 (1988). Toute sa vie, il a été un chroniqueur sportif. A partir de 1954 (et jusqu'en 1982) pour L'Equipe, mais il avait commencé bien avant cela dans des publications souvent très à droite comme Paroles françaises, La Dernière Lanterne, Rivarol. Il affirmait avec une certaine fierté avoir suivi 28 tours de France, sans doute l'épreuve sportive qu'il a le mieux aimée, mais aussi chroniqué sept Olympiades, sans compter les tournois des cinq nations. Ses 524 chroniques du Tour ont été rassemblées en un volume, en 2001 (éditions La Table Ronde) intitulé Tours de France. Le rugby, comme le cyclisme, lui a apporté de grands bonheurs et des amis. Dans l'article qu'il donne à Jérôme Garcin pour son Dictionnaire (éd. François Bourrin, 1988), il assure que "suivre le Tour de France" est son activité préférée, et que ses "héros dans la vie réelle" sont "les joueurs de rugby". Il est probable que ces sports d'équipe, comme la fraternité facile des zincs ravivaient en lui la mémoire (vraie et fausse, sans doute, dans le même temps) d'une enfance inépuisable. Grandes cours de récréation de gamins insouciants courant, jouant, se racontant des histoires dans un immarcescible présent. |

Que sait-on d'autre ?Qu'il a, sans aucun doute, baigné dans la littérature depuis toujours. Sa mère est écrivain, son père correcteur d'imprimerie. La vie de ce dernier semble avoir été assez compliquée pour qu'il se suicide en 1948.Il assure avoir été mis en pension dès 9 ans ; il fait ses études secondaires à Louis-Le-Grand où il prétend avoir été un élève médiocre qui se serait révélé en classe de philosophie. Puis c'est une licence en lettres à la Sorbonne, mais c'est la guerre et il va, comme beaucoup d'autres jeunes gens nés entre 1920 et 1923, être enrôlé dans le STO (service du travail obligatoire) en 1943. A son retour, après mai 1945, il se marie (avec Sylviane Dollfus), deux enfants naissent de cette union (1947, 1949) qui se défait au début des années cinquante et Blondin va vivre chez sa mère, quai Voltaire. Il se mariera une seconde fois avec Françoise Barrère (novembre 1988) après 26 ans de vie commune, dira-t-il. Malgré cette apparence de vie "ordinaire", Blondin ne cesse jamais de se sentir marginal et de vivre comme tel, avec sans doute cette impression d'enfermement qu'il confiera, plus tard, à Pierre Assouline : "« J’appartiens à la génération du couvre-feu. 17 ans en 40, marié en 45 – nous sommes des milliers d’hommes qui n’avons jamais eu de vie de garçon. Pour ma part, ayant poussé fort lentement, c’est-à-dire fort longuement, mes études, je n’ai quitté le dortoir de l’internat, que j’avais connu très jeune, que pour celui du camp de travail, je suis passé sans transition de ce dernier à la chambre conjugale.»" Ce qui explique peut-être le goût du paradoxe, de la provocation, du jeu sous toutes ses formes, jeux de langue (et une propension très grande au calembour, qui se donne libre cours, en particulier, dans les articles, à commencer par leurs titres), jeux littéraires aussi. Ce marginal, pourtant, fut fêté par bien des Institutions, y compris l'Académie française qui lui octroie son Grand Prix, en 1979. Mais, de fait, il souffre aussi d'un malentendu qui semble interdire de lire ses oeuvres avec attention. On regarde avec une certaine méfiance un homme dont les admirations sont fort sujettes à caution, Chardonne, Morand et autres thuriféraires de la droite, voire de l'extrême droite. Ne participe-t-il pas, en 1955, à un hommage à Brasillach, dont on peut juger le procès inepte, mais dont on peut nier la collusion avec les nazis ? En somme, bien ennuyés du talent réel d'un bonhomme qui a passé sa vie à côté de la plaque, on encense le chroniqueur sportif et on néglige l'écrivain, c'est dommage ! |

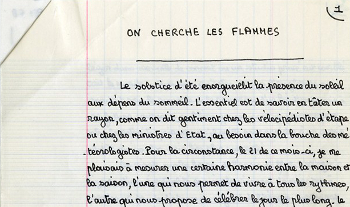

Début d'un manuscrit de 5 feuillets envoyé à André Parinaud en juin 1982. La particularité de l'écrivain : des manuscrits sur cahiers d'écolier sans ratures ni ajouts, "esthétiquement c'est superbe!" dit l'auteur. |

Le romanSans doute le plus connu de ses romans en raison, non pas du prix Interallié qu'il reçut, mais du film tourné par Henri Verneuil, en 1962, où Gabin et Belmondo sont inoubliables, dans des dialogues de Michel Audiard.Le succès du film a fini par faire oublier le roman dont le sujet, il est vrai, est quelque peu dérangeant, susceptible, par bien des aspects, d'apparaître comme un éloge de l'alcoolisme ; les images, qui le ramènent à un brillant numéro d'acteurs, sont moins inquiétantes que les interrogations qu'il soulève. Témoin ce qu'en écrivait Emile Henriot, dans Le Monde du 9 décembre 1959 : "Cette fois c'est d'ivrognerie

qu'il me faut vous entretenir, le prix Interallié m'ayant fait lire un

livre qui m'était tombé des mains aux premières pages, et qui a pour

sujet la dipsomanie, dont M. Antoine Blondin, nonchalant écrivain

d'humour et qui a l'air de bien savoir ce dont il parle, a esquissé une

sorte de philosophie dans ce roman au titre bizarre, Un singe en hiver.

Je commence par faire amende honorable à M. Blondin. Son début m'avait

ennuyé, je l'avais trouvé confus, d'une attaque molle, comme de

quelqu'un qui a l'élocution un peu pâteuse ; on ne savait où on était,

où on allait. La lecture reprise par devoir et poursuivie avec

application m'a fait rencontrer un peu plus loin un styliste excellent,

doué de verve, un conteur amusé de ce qu'il raconte, j'allais dire

quand il a un verre dans le nez, mais la disposition à l'éthylisme va

plus loin, et M. Blondin ou son personnage principal, Gabriel Fouquet,

ivre mort debout, a fait de cet éthylisme un système justifié d'axiomes

péremptoires du genre : boire pour apporter au monde quelques retouches

- ou l'alcool n'est pas une consolation mais un tremplin ; les

possibilités d'épanouissement que donne l'ivresse, qui n'est pas le but

mais la conséquence et la rançon ; l'art d'assurer au lendemain les

couleurs de la veille, si du moins la cuite a été "bien administrée",

etc.

Cela peut n'être pas plaisant pour tout le monde, et personnellement je trouve le livre des plus inutiles, et que M. Antoine Blondin ne fait pas un très bon usage de son talent en l'employant à la peinture minutieuse et quelquefois cocasse de l'ivresse." Le roman se compose de sept chapitres, dont le dernier est très bref, ce qui se comprend puisqu'il rapporte une forme de retour à la "normale". Ses ingrédients : Deux personnages masculins Quentin Albert, ex-fusilier marin devenu hôtelier dans une petite ville normande, pour qui "la soixantaine avait sonné". C'est un homme massif, taciturne, dont les rêves sont habités par les souvenirs de la Chine où il est allé faire son service militaire et où il a dû s'engager puisqu'ayant atteint le grade de quartier-maître, certes peu élevé dans la hiérarchie, mais grade quand même. Quentin a cessé de boire au moment du débarquement, en 1944, dix ans auparavant, promesse qu'il s'était faite à lui-même s'il retrouvait sa vie tranquille d'avant la guerre. |

Côte normande |

|||

| Gabriel Fouquet,

35 ans, Parisien. Tel que le voit Quentin "Les yeux frisés, les cheveux

bouclés, le col ouvert, une harmonie hésitante dans les gestes,

allégeaient cette silhouette fragile et un peu inachevée." Son épouse,

Suzanne, "a trouvé qu'il avait le visage tendre et cabossé d'un ange

repenti." Vaguement écrivain de publicités et surtout buveur, lui ; de

"l'inachèvement" que pressent Quentin témoigne l'existence d'un

"tuteur" qui gère visiblement ses finances. Le narrateur a construit ses deux personnages dans un système qui est à la fois celui d'une opposition : jeunesse versus vieillesse, fragilité versus solidiité, mobilité versus stabilité (à la fois sur les plans géographique et psychologique), impulsivité versus pondération, abstinence versus ivresse, et celui d'une identité, étant tous deux habités de rêves démesurés à la mesure, d'une certaine manière, de leur infantilisme, tout autant que par leur désir de trouver une "âme soeur", une fraternité faite de complicité, d'admiration aussi de part et d'autre, ainsi Quentin ressent-il "une grande tendresse pour ce petit frère aux boucles collées qui cavalait derrière ses démons jusqu'au bout". Cette relation entre les deux personnages est aussi celle d'une complexe relation filiale, Fouquet voyant en Quentin un père et lors de sa première nuit d'ivresse, c'est lui qui l'appelle "Papa", à la fois dérision et tendresse (bien que dans ses monologues intérieurs, il reste, pour lui, M. Quentin), comme Quentin, et même Suzanne, voient dans Fouquet le substitut des enfants qu'ils n'ont pas eu. Chacun s'efforçant d'attirer l'autre dans son univers, Quentin désireux de "protéger" Fouquet de ses démons (comme il dit) ou de lui tracer la route comme un ancien le ferait pour un "bleu" (imaginaire militaire) et Fouquet désireux de "réveiller" Quentin de ce qui semble être sa quiétude, une mort avant l'heure. Quentin envie chez Fouquet "la dignité charmante du provisoire, il invente son chemin" parce que "L'habitude, c'est un bon moyen de se laisser mourir sur place". Autour d'eux, un grand nombre de personnages féminins, à peine silhouettés : Suzanne, l'épouse de Quentin dont le lecteur apprend qu'elle était la fille de riches fermiers (d'où la propriété de l'hôtel), qu'elle a supporté les débordements de son mari et, depuis dix ans, vit plus ou moins dans la peur de le voir reprendre la même route. Tous les autres personnages féminins, de la serveuse Marie-Jo, à la directrice de la pension Dillon, en passant par sa vieille tante dévoreuse de pâtisseries et anglomaniaque ou sa gouvernante bourguignonne, sans oublier les "filles du dimanche" avec qui Fouquet joue le jeu d'une séduction sans danger ni la petite Marie, 13 ans, fille de Fouquet, et les femmes disparues de son horizon, Gisèle la mère de Marie ou Claire qui l'a quitté en raison de la boisson, "le seul obstacle entre nous" disait-elle, à quoi il répondait "je boirai l'obstacle", tous ces personnages féminins, y compris la mère de Fouquet (présente à travers une lettre) ou la tenancière du Bungalow, moitié bar, moitié maison close, apparaissent comme des sortes de Nemesis dressées devant celui que va emporter l'Hybris (la démesure), toutes appelant, d'une manière ou d'une autre, le solitaire à reculer, ainsi Annie, au Bungalow, les prévenant "Sale temps, messieurs : si vous continuez vous allez vous soûler tous les deux". Comme le découvre Quentin, aussi merveilleuses et indulgentes que soient les femmes, elles finissent pas ennuyer comme "tout ce qui est rassurant" (chap. 5). |

Quatrième de couverture du livre de poche, 1963. "[...] mais ici tout me pousse à vous affirmer que je suis le seul grand matador français, plus grand que Pierre Schull : «Yo so uno !... Yo so unico !»" confie Fouquet à Quentin. |

|||

|

C'est dire que cet univers masculin ne peut, d'un côté, se passer de la

présence des femmes, mais que, d'un autre, il les voue aux

gémonies pour être, sans doute, trop lucides et conscientes de leurs

faiblesses et, comme souligné plus haut, de leur infantilisme. L'univers féminin semble être vu par le narrateur, comme par les

protagonistes masculins, comme celui de la stabilité d'où tout imprévu

est banni, et c'est bien ce que reproche Quentin à Suzanne. Une temporalité de crise: quelques jours de la dernière semaine du mois d'octobre qui s'ouvrent et se ferment sur deux plongées dans l'ivresse, l'une vécue par Fouquet, la seconde partagée par les deux hommes. A l'intérieur de ces quelques jours, les monologues intérieurs des deux personnages masculins, comme les dialogues permettent d'accéder à des événements antérieurs expliquant, en partie, les personnages et leurs actions-réactions. Un décor : la côte normande, entre Deauville et Ouistreham, non loin du Havre dont on voit les lumières, la nuit. Une sorte de bout du monde puisque la mer interdit d'aller plus loin "J'ai vu la mer : on ne peut pas aller plus loin", se dit Fouquet (chap. 2), une impasse, un cul de sac. Une petite ville, station balnéaire qui porte le nom de Tigreville, nom imaginaire mais conforme à la toponymie locale (Trouville, Auberville et autres Villerville), un nom ironique tant il y a de distance entre le "tigre" initial et la réalité banale de ce bourg en proie, comme bien d'autres, aux cancanages. Une plage de vacances peu engageante qui, même durant l'été, n'offre (selon le point de vue de Suzanne, pourtant du "pays") "qu'un charme difficile, coiffée par ses villas chancelantes, envahie de sables ingrats, soumise à la surveillance d'un bourg âpre et retardataire" et, donc, encore moins accueillante à l'orée de l'hiver. Blondin (qui aurait commencé son roman en dressant la carte des lieux) l'a affublée de noms fantaisistes comme la rue "Sinistrée", la rue "Fiduciaire" ou "le chemin Grattepain". Trois lieux se détachent de l'ensemble, entre lesquels déambule Fouquet : le "home d'enfants", sur la côte, où Marie, sa fille, est en pension ; l'hôtel Stella où il loge, propriété de Quentin et de Suzanne, "à égale distance de la plage et de la gare" ; le bistrot, face au marché, chez Esnault. C'est donc un univers spatio-temporel étroit, propice, comme celui de la tragédie, à interroger certains aspects de la condition humaine. La solitude et l'alcool Tous les personnages du roman sont des êtres solitaires, y compris les personnages féminins d'ailleurs, aussi isolés en eux-mêmes que les deux protagonistes masculins. Cette solitude n'est qu'en apparence brisée par les épanchements éthyliques. Si Quentin et Fouquet se reconnaissent dans leur malaise identique, leur désir de faire exploser les murs de la solitude (et le feu d'artifice improvisé apparaît bien comme une rupture provisoire de cette solitude car, non seulement, ils agissent ensemble, mais ils "réveillent" le village et ses visiteurs qui en deviennent les spectateurs ravis, "la superbe fête de nuit" dira l'un d'eux), ils n'en restent pas moins seuls chacun dans son fantasme, Quentin en Chine et Fouquet, en Espagne, dans une arène. |

"Une nuit sur deux, Quentin Albert descendait le Yang-tsé-kiang [Yangzi Jiang] dans son lit-bateau : trois mille kilomètres jusqu'à l'estuaire, vingt-six jours de rivière quand on ne rencontrait pas les pirates, double ration d'alcool de riz si l'équipage indigène négligeait de se mutiner..." |

|||

|

Une solitude si essentielle que même le degré le plus étroit des liens

entre les humains, la relation parents-enfant, ne parvient pas à la

surmonter. Les relations entre Fouquet et sa fille sont à sens unique,

dans la mesure où aucun partage ne réussit à exister vraiment et quand

il quitte sa fille, c'est sur la promesse d'un "demain" dont le roman a

appris au lecteur qu'il n'arrivera pas. Son

amour pour l'enfant, réel sans doute, se heurte à des

limites qu'il ne peut briser, "je n'avais rien que de très simple à lui

dire, et beaucoup de

choses tès compliquées à lui cacher." Tout se passe comme si les

attentes des enfants ne parvenaient jamais à être comblées, Fouquet est

toujours à côté des attentes de Marie, Quentin retourne toujours

(surtout au bout de ses ivresses) sur la tombe de son père comme dans

l'espoir de combler une attente qui n'a jamais pu l'être et,

naturellement, ne le sera plus jamais ; la relation d'amour, car

c'est bien d'amour qu'il s'agit, de la fusion impossible que Sokourov

avait si bien illustrée dans Père et Fils

(2003), qui unit pour quelques jours Fouquet et Quentin est du même

ordre. Et la pathétique prière de Quentin "Tu reviendras, dis, tu

reviendras !" n'a pas davantage de chance d'aboutir que celle de Marie. L'enfance ou plus exactement le rêve de l'enfance. Si l'on en croit les personnages, non dans ce qu'ils avouent mais dans ce qu'ils vivent ou rêvent de vivre, ce à quoi l'alcool semble vraiment donner accès, "un tremplin" dit Fouquet, c'est l'accès à ce territoire de l'irresponsabilté, de toutes les possibilités, de l'immédiateté (pas de distance, de délai, entre le désir et sa réalisation), le monde du "on dirait que", un monde où il n'y a que du présent, où comme le pense encore Fouquet le "jeu [déguise] la vie". C'est encore Fouquet qui remarque "que les hommes demeurent longtemps à la merci d'un coup d'enfance" comme il remarque, dans le bistrot d'Esnault, "on était entre adultes et les enfantillages allaient bon train." En réalité, le monde de l'enfance n'a rien d'enviable. Marie s'ennuie souvent, elle est très seule, elle aussi connaît des désirs qui se heurtent à la réalité, mais l'adulte oublie aisément ce qu'il a vraiment vécu au profit d'une reconstitution où ne surnagent que les promesses du "on dirait que" pliant la réalité à ses désirs, ainsi de Fouquet tranformant la place du 25-juillet en arène, les automobiles en taureaux et les curieux en foule admirative. |

|

|||

| Emile Henriot s'étonnait d'un titre qu'il trouvait bizarre. Pourtant l'histoire

des singes en hiver est contée une première fois par Quentin à Fouquet,

lors de sa première nuit di'vresse lorsqu'il lui confie que ses

soûleries à lui finissaient toujours dans son village natal en quête de

son père mort avant sa naissance. Elle est racontée une seconde fois, par Fouquet à Marie

qui modifie quelque peu le récit de Quentin pour en faire une image de

lui-même, de Paris "sa forêt" mais l'explicit demeure quelque peu

énigmatique "Et maintenant, voici venir un long hiver..." dans la

mesure où les singes sont renvoyés dans leur jungle, justement pour les

faire échapper à l'hiver, que le mot "hiver" en français n'a que des

connotations négatives dont le froid et la mort ne sont pas les moindre

et que tout ce que regagne Fouquet est sa solitude. C'est en somme un roman désespérant dont l'écriture, toutefois, suscite chez le lecteur le sourire plus souvent que la tristesse. Blondin joue d'une ironie légère qui brouille l'inquiétude, sans la faire disparaître, et met ses deux personnages sous le signe de la poésie et du "bateau ivre", ainsi de l'incipit "Une nuit sur deux, Quentin Albert descendait le Yang-tsé-kiang [Yangzi Jiang] dans son lit-bateau", ou de la réaction de la petite bonne, Marie-Jo, entrant dans la chambre de Fouquet le lendemain de sa nuit d'ivresse, évitant de "regarder sur la droite les négresses clouées nues au papier de couleur" ; le "lit-bateau" ou les photographies, rappelant, avec un sourire que nous lisons un roman. Et l'on pense alors au quatrain de Pierre-Charles Roy (1683-1764) commentant une estampe représentant des patineurs : Sur un mince cristal l’hiver conduit leurs pas : Le précipice est sous la glace ; Telle est de nos plaisirs la légère surface. Glissez, mortels, n’appuyez pas. |

||||

A consulter : des informations biographiques fournies par Alain Cresciucci. A écouter : dans Les Nuits de France culture, la rediffusion d'entretiens entre Blondin et Pierre Assouline réalisés en mars 1988. L'émission de Guillaume Gallienne, "Ça peut pas faire de mal",

France Inter, 8 avril 2017 qui propose lectures d'extraits du roman,

des dialogues du film, et des extraits d'entetiens avec Antoine Blondin.

"Sans oser le demander", France culture, 3 janvier 2022, "Antoine Blondin est-il infréquentable ?" avec Jérôme Leroy. |